Faut-il améliorer le "Simulateur Lascaux"? Commentaires sur le programme proposé par le groupe de travail "Climatologie souterraine-Modélisation" |  |

| Le

14 décembre 2011, le porte-parole du LIST, Michel Goldberg, a assisté à

une session du Conseil Scientifique de Lascaux (voir la "Dernière

Nouvelle" intitulée Nouvelles de Lascaux: un conseil translucide ou transparent ?).

Au cours de cette session, Madame Valérie Plagnes, qui coordonne le

groupe de travail du Conseil Scientifique "Climatologie

souterraine-Modélisation" a présenté un rapport sur les travaux de ce

groupe. V. Plagnes a indiqué que ce groupe travaille en collaboration

avec des membres du GMO (Groupement Maître d'Œuvre - l'organisme

exécutif pour la conservation de Lascaux) afin d'améliorer le flux

d'informations entre les deux groupes et s'assurer que les questions

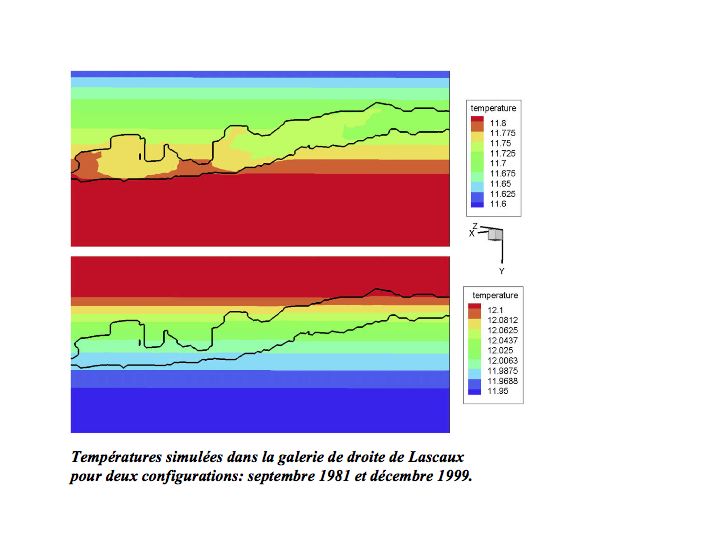

importantes pour le GMO soient traitées par le Conseil Scientifique. Elle a indiqué qu'après plusieurs réunions - dont certaines tenues sous forme de vidéo-conférences - le groupe en est arrivé aux propositions suivantes, dont le but est: - d'améliorer le simulateur Lascaux - de mieux comprendre les divers flux (chaleur, eau, gaz, substances organiques, microbes, ...) qui atteignent la grotte. Il est important de noter que le but principal de ces études, qui était initialement d'améliorer le Simulateur, a évolué pour devenir une connaissance plus précise de ces divers flux. Le programme proposé par le groupe de travail comporte plusieurs volets: 1- topographie de la couverture calcaire de la grotte et de ses principales discontinuités. Ces études seraient réalisées par résistivité électrique et éventuellement au moyen d'un radar géologique (car des travaux rapportés récemment dans la thèse de B. Lopez de l'Université de Bordeaux suggèrent que cette technique pourrait donner de bonnes mesures, sauf en terrain argileux). Ces études seraient suivies de forages destinés à recueillir des échantillons des diverses roches à des fins de caractérisation et de détermination de leurs paramètres utiles au simulateur (capacité calorifique). Le groupe a identifié des acteurs possibles de ces études et obtenu un calendrier et un devis estimatifs pour cette partie du programme. 2- géomorphologie Ce volet vise à étendre la caractérisation de la couverture rocheuse à une zône dépassant largement les limites de la grotte. Elle incluerait une étude de la morphologie et des formations anciennes de la surface et des couches peu profondes de la région, de la colline et de la couverture de la grotte elle-même, étant donné que des discontinuités lointaines peuvent conduire, par exemple, à des infiltrations dans la cavité dont l'origine se situe loin de la grotte. Le groupe a identifié des acteurs possibles pour cette étude (une équipe académique et une société privée). 3- Pédologie de la couverture Le but de cette étude est d'établir une carte des sols et de caractériser les principales sources de substances organiques et minérales ainsi que leur mobilité, ceci pour identifier les sources possibles de nutriments pour les microorganismes présents dans la grotte. Très peu de détails ont été présentés pour ce volet qui est encore à l'étude. La discussion qui a suivi cette présentation a montré un large consensus du conseil sur les grandes lignes de ce projet. Valérie Plagnes a été félicitée pour le travail qu'elle et son groupe ont réalisé. L'importance d'une connaissance approfondie de la morphologie, l'hétérogénéité, les discontinuités, ... du karst a été soulignée. Il a été entendu que cette étude donnerailt la possibilité de déterminer quelles sont les zônes "sensibles" de la grotte (endroits les plus favorables à la vermiculation ou à la croissance de microorganismes) et ainsi de permettre une détection et une intervention précoces. Cependant, en dehors de ces considérations générales, aucune discussion approfondie n'a eu lieu. Ni l'adequation des méthodes envisagées, ni un calendrier précis, ni un budget documenté n'ont été discutés. Le seul apport significatif par les membres du conseil a été la mention par Jean-Jacques Delannoy d'une nouvelle méthode mise au point récemment pour détecter l'argile souterrain. Cette méthode pourrait être un complément utile au radar géologique proposé pour l'étude topographique (voir ci-dessus). Bien que, aux yeux de M. Goldberg, les débats soient restés très superficiels, le Conseil Scientifique a adopté le programme du groupe de travail sans autre discussion (voir le résumé des conclusions disponible sur le site internet du Ministère de la Culture et de la Communication) Madame Muriel Mauriac, Conservatrice de la grotte de Lascaux, a demandé si une étude de la couverture végétale avait été envisagée. Cette question a déjà été soulevée par M. Rieu lors d'une réunion du GMO. V Plagnes indique que ce problème est en principe du ressort d'un autre groupe de travail (celui animé par Yves Perrette). Quelques informations sur la composition du couvert végétal au-dessus de la grotte sont fournies par Jean-Michel Geneste. Plusieurs membres du Conseil considèrent que cette étude devrait intervenir à un stade ultérieur, lorsqu'on en saura d'avantage sur la géomorphologie et la pédologie de la colline. Muriel Mauriac ne partage pas ce point de vue et souligne que la forêt couvrant Lascaux est vieille, doit être renouvelée, et pourrait présenter une réelle menace en cas de tempête violente comparable à celle de décembre 1999. A l'issue de cette discussion, Yves Coppens a demandé à M. Goldberg s'il avait des questions ou des commentaires. M. Goldberg a confirmé la nécessité d'inclure les résultats du programme proposé dans le simulateur, mais ceci seulement dans l'hypothèse où il serait admis que le simulateur mérite d'être amélioré, une option qui sera discuté amplement ci-dessous. Valérie Plagnes est ensuite passée à d'autres sujets discutés dans son groupe de travail. Elle a mentionné des discussions sur la possibilité de mettre en place des "points froids" dans la partie ornée de la grotte, mais a indiqué que la personne sollicitée pour présenter un projet ne l'avait pas encore fait. Il n'y avait donc pas lieu d'en parler d'avantage au conseil. Le groupe de travail a également discuté de l'utilité du pompage du gaz carbonique. V. Plagnes a projeté quelques graphiques, préparés par Philippe Mallaurent, montrant les variations de la pression partielle de CO2 en différents points de la grotte en fonction du temps. Elle a posé la question de savoir s'il était opportun d'arrêter le pompage du CO2. Sans beaucoup de controverses, le Conseil est arrivé à la conclusion qu'il convient de modifier aussi peu que possible les conditions dans la grotte - puisqu'elle semble retrouver un équilibre - et donc de continuer le pompage. Valérie Plagnes a indiqué que P. Mallaurent travaille à un protocole automatisé permettant de décider du moment auquel la machine d'assistance climatique doit être mise en route (et arrêtée ?). La comparaison, au cours des ans, des paramètres climatiques dans la grotte avec le moment où la machine a été mise en route n'a pas réussi à mettre en évidence une corrélation claire. Il continue donc à prendre la décision par lui même. Une autre personne travaillant à la surveillance de la grotte doit être formée par P. Mallaurent pour qu'elle puisse prendre le relai. Le point de vue du LIST sur certaines des questions abordées en séance 1- Faut-il améliorer le Simulateur ?: Commençons par discuter des limitations du simulateur dans son état actuel et de la manière de l'améliorer. La forme de la surface de la colline au dessus de la grotte, sa morphologie, l'hétérogénéité de la roche, les fissures, failles et cavités présentes dans le karst, ... ne peuvent pas ne pas avoir une influence sur les flux thermiques entre l'extérieur et l'intérieur de la grotte, et donc sur la forme des isothermes dans le karst. Ces éléments devraient donc être pris en compte dans la première phase des calculs du "Simulateur Lascaux". En effet, cette phase consiste à modéliser la température et l'humidité de la grotte à un moment donné en fonction des températures observées dans l'air au-dessus de la grotte de Lascaux au cours des mois précédents. Le résultat de cette première phase de calcul est appelée par les auteurs les "conditions initiales". Ces conditions initiales - dont la précision n'a jamais été annoncée - sont utilisées comme point de départ pour la seconde phase des calculs du simulateur dont le but est d'aboutir à un modèle du climat intérieur de la grotte. Il convient donc de garder à l'esprit que la qualité de la modélisation est conditionnée par l'exactitude des "conditions initiales". Il est donc évident que si l'on attend du simulateur qu'il soit capable de produire des modèles climatiques fiables uniquement à partir de l'observation des températures extérieures, la modélisation des "conditions initiales" doit être une approximation très précise des conditions réelles existant à l'intérieur de la grotte au moment choisi. Toute caractéristique de la grotte et de son environnement qui peut influencer les transports de chaleur dans le karst doit donc être comprise quantitativement et incorporée dans les équations qui sous-tendent les simulations. Comme cela a été explicité dans notre analyse critique du simulateur publiée sur notre site internet, et comme M. Goldberg l'a souligné lors de son intervention à la réunion du Conseil Scientifique de mars 2011, la version publiée du simulateur repose sur plusieurs hypothèses qui limitent très vraissemblablement l'exactitude, et en tous cas la précision, de la simulation des conditions intiales. L'une d'elles - selon laquelle la surface de la colline serait plate et horizontale- a déjà été modifiée dans une version améliorée du simulateur qui prend en compte la forme réelle de la surface au-dessus de la grotte. Il nous a été rapporté que cette amélioration ne changerait pas les profils de température modélisés de manière significative. Mais aucune donnée n'a été publiée pour étayer cette affirmation, et la question reste posée de savoir avec quelle précision on peut considérer l'effet de surface comme négligeable. Plusieurs des autres hypothèses manifestement erronées que nous avions soulignées - liées à la géomorphologie et la géostructure du karst - pourraient à leur tour être rectifiées à la lumière des résultats du programme de recherches proposé par le groupe de travail "Microbiologie souterraine - Modélisation". De ce point de vue, le LIST ne peut que se réjouir du fait qu'une partie de ses critiques aient finalement été entendues. Cependant, le LIST considère que, avec pour seul but l'amélioration du simulateur, il serait prématuré d'investir beaucoup de temps et d'argent dans ce programme. En effet, plusieurs études sur la morphologie et la structure rocheuse de la colline de Lascaux ont été réalisées dans le passé. Elles ont été publiées dans la thèse de Vouvé et dans plusieurs articles scientifiques. Nous suggérons donc de commencer par obtenir quelques échantillons de roches et de sédiments des diverses zônes rocheuses identifiées par Vouvé et ses collaborateurs, de déterminer leurs capacités calorifiques, et d'introduire ces données structurales et thermodynamiques "préliminaires" dans le simulateur pour tester l'impact de la géomorphologie et de la géostructure sur le simulateur. Ceci permettrait de savoir rapidement si l'on peut s'attendre à une amélioration significative du simulateur en tenant compte d'une connaissance détaillée du karst. Et par conséquent de savoir si l'on devrait ou non investir d'avantage dans le simulateur en y introduisant les résultats des études longues et coûteuses prévues par le Conseil Scientifique. Plusieurs autres facteurs susceptibles d'influencer les simulations ne sont pas prises en compte dans les hypothèses sous-tendant les calculs du Simulateur. - la protection partielle du sol contre le rayonnement solaire par la végétation Ceci pourrait être pris en compte en utilisant les résultats que fournirait l'étude de la couverture végétale demandée par M. Mauriac. - les échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur Nous avons déjà souligné que l'une des hypothèses de la version actuelle du Simulateur est que de tels échanges n'existent pas pendant la durée (7heures) de la période couverte par les simulations. Comme cela a été indiqué dans notre analyse critique du simulateur, plusieurs observations indiquent que des échanges gazeux rapides ont bien lieu. De plus, nous avons récemment noté que le volume de gaz pompé vers l'extérieur de la grotte pour réduire le contenu en CO2 était de 90 m3 par heure. En conséquence, pendant les 7 heures couvertes par la simulation, le volume total de gaz extrait de la grotte et remplacé par de l'air venu soit de l'atmosphère extérieure soit du réseau souterrain est de 630 m3. Ce volume correspond à plus de 20% du volume de la cavité. Ce qui n'est pas une fraction négligeable de l'air initialement contenu dans la grotte. - perturbations importante d'origine interne ayant un impact sur les parois Le calcul des "conditions initiales" ne tient pas compte des perturbations artificiellement introduites dans la cavité, en particulier par des activités humaines, qui peuvent laisser, au moins à court terme, des traces sur le climat de la grotte et de ses parois. - infiltrations d'eau dans le karst La transmission de chaleur depuis l'atmosphère extérieure vers la cavité prend environ six mois. Pendant ce temps, l'eau de pluie pénètre dans le karst et perturbe les échanges de chaleur entre les zones rocheuses discrètes. La prise en compte de cet effet nécessite une connaissance très précise du réseau de fissures, failles et cavités ainsi que des flux d'eau et de température qui s'y manifestent. Ces considérations soulignent les nombreux facteurs, loin d'être tous compris, qui sont susceptibles d'influencer la transmission de chaleur de l'air extérieur vers l'intérieur de la grotte. Nous doutons fortement que l'effet de l'ensemble de ces facteurs puisse être modélisé avec une précision suffisante pour obtenir des modèles des "conditions initiales" à l'intérieur de la grotte dont la précision se rapproche de celle obtenue par de simples mesures de température. De cela, nous tirons la conclusion que les efforts en vue d'améliorer le Simulateur devraient être concentrés sur la phase 2 des calculs, c'est à dire la modélisation du climat interne sur la base de "conditions initiales expérimentales" déterminées à l'aide du réseau de thermosondes installé en de nombreux points de la cavité. La principale amélioration de la phase 2 que nous pouvons envisager est la prise en compte des importants échanges gazeux qui se produisent pendant la période simulée. Poursuivre la mise au point du Simulateur dans cette voie devrait aboutir, au bout du compte, à un outil permettant de modéliser de manière fiable l'effet d'interventions humaines dans la grotte dans les conditions climatiques réelles existant dans la grotte. Certains puristes de la modélisation pourront dire que la phase 1 des calculs (la modélisation des conditions initiales) devrait en principe permettre la prédiction à long terme du climat interne de la grotte en se basant sur les conditions atmosphériques mesurées six mois plus tôt à l'extérieur. Mais ces prédictions seront-elles suffisamment fiables pour être utilisables ? Seraient-elles plus utiles à une action préventive que celles, dont nous admettons qu'elles seraient à plus court terme, obtenues par extrapolation des courbes de température très "lisses" enregistrées, et non modélisées, à l'intérieur de la grotte ? Aussi longtemps que la réponse à ces questions n'aura pas été apportée, nous ne voyons aucune utilité pratique à une prédiction à long terme du climat de la grotte, et donc à investir du temps et de l'argent dans l'amélioration de la phase 1 des simulations. 2- Faut-il entreprendre les études de géomorphologie, géostructure et pédologie ? Absolument ... Bien qu'initialement prévues avec pour principal objectif d'améliorer le simulateur - ce que nous considérons à ce stade pour le moins prématuré et probablement inutile - ces études présentent un intérêt à long terme certain pour la compréhension des flux de gaz, de liquides et de substances qui contribuent à l'équilibre environnemental dans lequel les peintures, les parois et la flore microbienne de la grotte doivent rester aussi stables que possible. Nous estimons que les zones "critiques" de la grotte - où des épisodes d'infiltration, de vermiculation, de croissance microbienne, ... sont le plus susceptibles de se manifester - sont déjà relativement bien connues et ne bénéficieraient probablement pas beaucoup d'une étude plus détaillée du karst. Néanmoins, compléter les études antérieures (Vouvé et collaborateurs) par une analyse de la géomorphologie, de la géostructure et de la pédologie de la colline de Lascaux doit être considéré comme un objectif à long terme qui devrait sans aucun doute constituer une base meilleure pour la compréhension du comportement climatique, chimique et microbiologique de la grotte à très long terme. Cependant, au vu des sévères restrictions budgétaires imposées au Conseil Scientifique par les pouvoirs publics, on doit se demander si ces études sont vraiment prioritaires. 3- Doit-on introduire des points froids dans des parties ornées de la grotte ? En aucun cas, à ce stade pour les raisons suivantes: - l'idée d'introduire des points froids dans des parties ornées de la grotte est apparue à une époque où certains pensaient que la disparition des courants de convection dans la grotte résultait, de manière "irréversible", du "réchauffement global" affectant Lascaux. Cette interprétation s'est montrée totalement erronée puisque les courants de convection se sont spontanément rétablis dès lors que la grotte a été laissée au repos (alors que le réchauffement global n'a pas montré de signe de régression ...). - le nombre, la position et les caractéristiques des points froids proposés sont le résultat de simulations réalisées avec la version initiale du Simulateur, que nous considérons comme non fiable (voir analyse critique du simulateur) au moins à la précision utilisée pour prédire l'existence ou l'absence de courants de convection. - le fonctionnement de points froids dans les parties ornées de la cavité nécessite la présence de tuyaux de transport de fluide réfrigérant. La circulation de fluides froids présente un risque de condensation (donc de croissance microbienne) sur les tuyaux et un risque de fuites, avec des conséquences pouvant être gravement préjudiciables à l'équilibre de la grotte. Un tel risque et l'absence d'une réelle justification interdisent à nos yeux la mise en place des points froids envisagés. 4- Le pompage du CO2 doit-il être interrompu ? Non ! Le LIST partage l'opinion du Conseil Scientifique selon laquelle pompage du CO2 pendant des décennies n'a entraîné aucune conséquence néfaste et a permis d'éviter la formation de voiles de calcite. Il n'y a aucune raison de prendre le risque de changer un protocole "gagnant" ... 5- Quel protocole utiliser pour la mise en route/l'arrêt de la machine d'assistance climatique ? Le LIST est étonné que cette question reste posée. Pendant leur présentation au cours de la session de décembre 2010 du Conseil Scientifique, Paul-Marie Guyon et Pierre Vidal ont clairement et explicitement décrit les conditions que la machine avait à maintenir: une humidité mesurée près de la voûte à l'entrée de la Salle des Taureaux proche de 99% de saturation à la température de la paroi. La machine devait être mise en route quand l'humidité dépassait 99%. Ceci était constaté à partir des relevés quotidiens de température et d'humidité, et confirmé par la présence de traces de buée sur les témoins visuels (têtes de clous polies) réparties dans la cavité. Nous suggérons fortement que Pierre Vidal, qui pendant la longue période de stabilité de la grotte était chargé du contrôle de la machine et en particulier de sa mise en route, soit interrogé par le Conseil à ce sujet. |

Historique La charte du LIST Les membres du LIST Documentation scientifique Questions en suspens Contactez nous Retour à la page d'accueil |